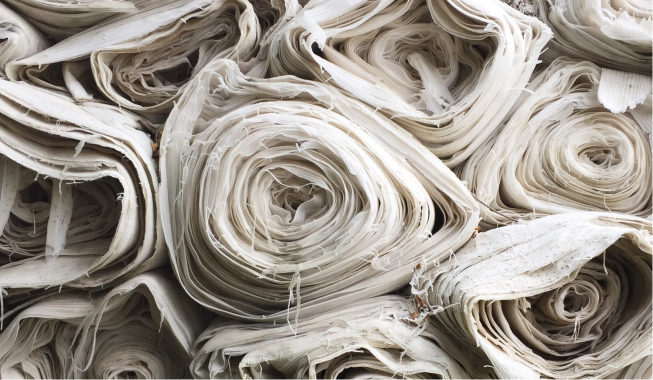

Wandel nachhaltig und widerstandsfähig gestalten: Resiliente Lösungen für eine zukunftsfähige Textilindustrie

Weltweit werden jährlich mehr als zwei Milliarden Tonnen Müll produziert, besonders auch von Textilien und Bekleidung. Anhand zahlreicher neuer gesetzlicher Vorgaben der Europäischen Union soll sich die Textil- und Bekleidungsbranche bis zum Jahr 2030 grundlegend transformieren.

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der Europäischen Union ist die Umgestaltung des traditionellen linearen Wirtschaftsmodells auf die ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft nötig, um Produkte langlebig zu gestalten und Abfälle als Ausgangsmaterial für neue Produkte zu nutzen. Das Management einer solchen Transformation ist komplex. Die Textilbranche steht somit vor großen Herausforderungen.

Das Projekt RETRAKT erforscht, wie Textil- und Bekleidungshersteller ihre Prozesse ressourcenschonend, kreislauffähig und recyclinggerecht gestalten können – auch unter unsicheren Bedingungen. Als Rahmen dient der interdisziplinäre Ansatz des „Resilience Engineerings“. Die entwickelten Instrumente und Methoden werden in zwei Praxisbeispielen erprobt. Eine Digitale Kooperationsplattform soll die Umsetzung in der Branche technisch unterstützen.

2.3 Mrd.

Tonnen Abfall weltweit pro Jahr

120 Mio.

Tonnen Textilabfall weltweit pro Jahr

12.6 Mio.

Tonnen Textilmüll in der EU jährlich

355 Kg

CO₂-Emissionen pro Jahr und Person in Europa durch den Konsum von Textilien

1 %

der Textilien werden zu neuer Kleidung recycelt

2700 l

Wasserverbrauch zur Produktion eines Baumwoll-T-Shirts

2 .1 Mrd.

Tonnen CO₂ Emissionen im Jahr 2018 verursacht durch die globale Modebranche

676 Mio.

Tonnen Verbrauch an Primärrohstoffen für den jährlichen Textilkonsum der EU

Forschungsansätze im Überblick

Die Projektpartner betrachten das Projektthema aus verschiedenen, sich ergänzenden wissenschaftlichen Perspektiven.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Im Zuge des European Green Deal hat sich die Europäische Union das Ziel gesetzt, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. Ein wichtiger Bestandteil, um diese Zielsetzung zu erreichen, ist die Umgestaltung des traditionellen linearen Wirtschaftsmodells auf die ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft, in der Abfälle, übermäßige Ressourcennutzung und die Verwendung natürlicher Rohstoffe auf ein Minimum begrenzt werden. Nach den Vorgaben der Europäischen Union soll sich die Textil- und Bekleidungsbranche bis zum Jahr 2030 grundlegend transformieren und eine Wende von linearen zu kreislauffähigen Produktions- und Konsummustern vollziehen. Daher stellt die EU-Textilstrategie 2030 hohe Anforderungen an in Verkehr gebrachte Textil- und Bekleidungsprodukte. In den nächsten Jahren werden sowohl von Seiten der Europäischen Union als auch von den einzelnen europäischen Nationalstaaten zahlreiche neue Gesetze und Verordnungen erlassen, die speziell auf den Textil- und Bekleidungssektor im Zuge der Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft ausgerichtet sein werden. Das Projektmanagement derartig komplexer Transformationen bedarf eines übergreifenden prozess- und arbeitswissenschaftlichen Ansatzes, der das Zusammenwirken aller Akteure entlang der Textillieferkette umfasst. Im Fokus steht dabei die Resilienz, so dass die Ziele auch bei ungünstigen Bedingungen erreicht werden.

Insgesamt stehen Unternehmen vor der Herausforderung, die Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft effizient und effektiv sowie nachhaltig zu gestalten und gleichzeitig die in diesem Zusammenhang entstehenden Risiken zu minimieren. Das Projekt RETRAKT hat zum Ziel, die bestehenden Arbeits- und Prozessabläufe bei Textil- und Bekleidungsherstellern, die in der globalen textilen Wertschöpfungskette tätig sind, ganzheitlich zu verstehen und zu optimieren, um diese zukünftig in die Lage zu versetzen, ressourceneffizient, kreislaufwirtschaftlich und recyclinggerecht produzieren zu können. Die Einhaltung regulatorischer umweltbezogener Anforderungen im Rahmen des European Green Deal ist ein wesentlicher Treiber der Transformation zur Kreislaufwirtschaft in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Zur Umsetzung ist ein wirksames Produkt-Compliance Management, das in den betrieblichen Prozessen verankert ist, erforderlich. Hierfür müssen existierende Abläufe in den Unternehmen etwa im Design, Einkauf, der Produktion und im Datenmanagement an die neuen rechtlichen Anforderungen angepasst werden. Für diese Transformation bietet „Resilience Engineering“ im Projekt RETRAKT den systemischen Bezugsrahmen und das Analyse- und Gestaltungsinstrumentarium. Während klassische Sicherheits- und Managementansätze auf Fehlervermeidung und Stabilität ausgerichtet sind, beruht Resilience Engineering auf sozialwissenschaftlicher Forschung: Es stellt die Mitarbeitenden und die adaptive Leistungsfähigkeit von Organisationen insgesamt in den Mittelpunkt der Betrachtung. Eine solche Interaktion von Menschen und technischen Systemen in betrieblichen Abläufen bezeichnet man als „soziotechnisches System“. Resilience Engineering befasst sich also mit der Fähigkeit dieser Systeme, unter dynamischen, unsicheren und komplexen Bedingungen erfolgreich zu funktionieren. Basierend auf praxisnahen Analysen bestehender Unternehmensprozesse wird die Umsetzung der entwickelten Instrumente und Methoden gemeinsam mit den Mitarbeitenden praktisch erprobt. Zur technischen Unterstützung der Textil- und Bekleidungsbranche wird eine Digitale Kooperationsplattform aufgesetzt.

Die Projektpartner betrachten das Projektthema aus verschiedenen, sich ergänzenden wissenschaftlichen Perspektiven.

Resilience Engineering komplexer soziotechnischer Systeme

Umsetzung von Managementmethoden zur Textil-Kreislaufwirtschaft

Innovationen auf Branchen- und Unternehmensebene sowie Wissenschafts-Praxis-Transfer

Praktische Umsetzung der Methoden, Produkte und Konzepte

Digitale Kooperationsplattform zur Umsetzung in der Textilbranche

Ziel, Perspektiven und Förderung

Ziel

Das Projekt RETRAKT hat zum Ziel, die bestehenden Arbeits- und Prozessabläufe bei Textil- und Bekleidungsherstellern, die in der globalen textilen Wertschöpfungskette tätig sind, ganzheitlich zu verstehen und zu optimieren, um diese zukünftig in die Lage zu versetzen, ressourceneffizient, kreislaufwirtschaftlich und recyclinggerecht produzieren zu können.

Perspektiven

Perspektivisch soll im Projekt RETRAKT das Wissen zur Entwicklung zirkulärer Wertschöpfungsketten im europäischen Kontext auch außerhalb des Textilsektors ausgebaut werden. Dafür trägt das Projekt dazu bei, die transdisziplinäre, transnationale und sektorenübergreifende Zusammenarbeit in existierenden Systemen zu verbessern. Generell sollen Kenntnisse und Methoden des Managements komplexer Projekte für verschiedenste Branchen und Aufgabenstellungen erarbeitet werden.

Förderung

Das Verbundprojekt „Resilientes Transformationsmanagement zur Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie (RETRAKT)“ ist angesiedelt in der Fördermaßnahme „Gestaltung der Arbeit in europäischen Kollaborationsnetzwerken (EuKoNet)“ im Rahmen des ESF Plus-Programms „Zukunft der Arbeit“ als Teil des Fachprogramms „Zukunft der Wertschöpfung – Forschung zu Produktion, Dienstleistung und Arbeit“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR). Das Verbundprojekt wird vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut.